Ever since I first encountered Arnulf Rainer’s Overpaintings as a teenager in an exhibition, I have been fascinated by them. In 1954 he started to draw with oil crayons over photographs of himself, directly and spontaneously reacting to his own image. They are extremely powerful and honest, revealing a deeper truth a photography on its own could never evoke. They come from the deep subconscious, raw emotions captured and visualized.

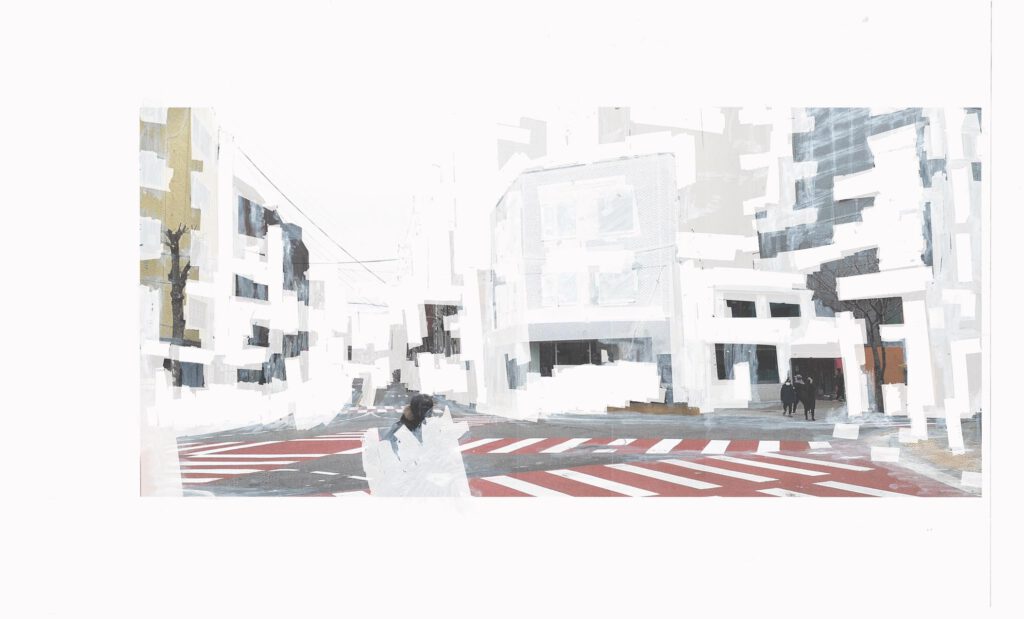

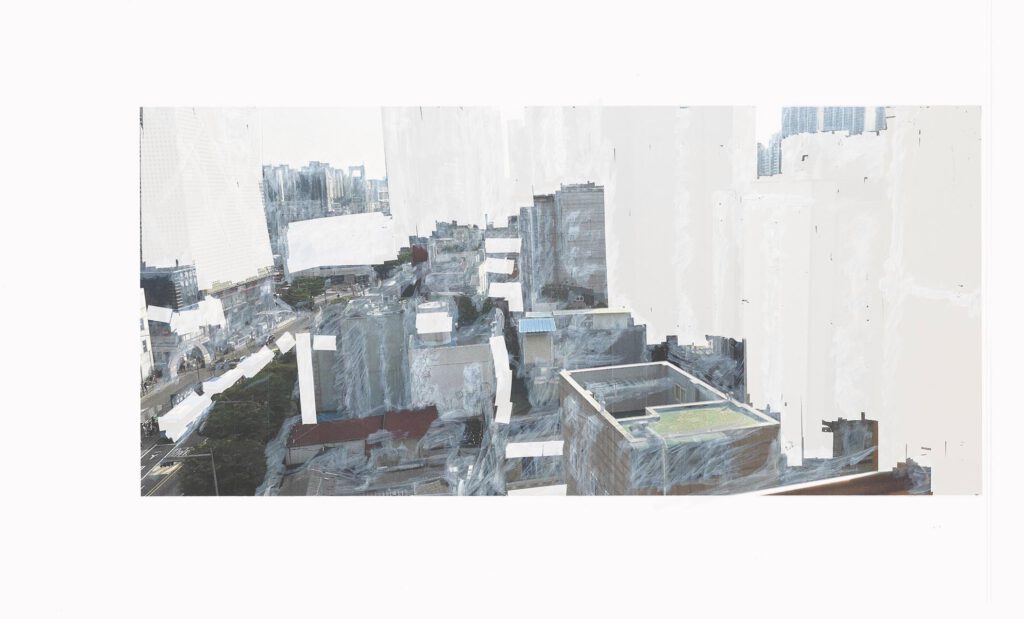

From early on we utilized this potential in our own work by painting over site plans or site photos spontaneously and without aim reacting to what they tell us. It allows us to discover aspects in a design task and how to tackle them that the conscious cannot. This result is not coincidence, as our reaction coming from a subconscious place is informed precisely by it. Everything that formed us into the design personalities we are emerges in how we react to this context in front of us on the table.

When approaching design architects rely on knowledge, education, experience, on research and problem solving. We base our decisions for a specific task on our belief system, on what is right or wrong, good or bad. The design formulates on a conscious level where we rationalize what we are doing.

But not every decision in design can be rationalized, there is also a deeper level at play: the subconscious. Sometimes we just know something is right. Let’s call it a hunch, a feeling, or instinct. This deeper knowledge is formed by socialization, cultural imprint, past experiences and knowledge not directly related to architecture, memories, personal preferences, taste. This also works in the other direction, in the realization of non-knowledge. Something is missing and we cannot put a finger on what it is; being unsatisfied with the outcome of a design although all conscious decisions were correct.

These two aspects of the conscious and the subconscious are in constant negotiation during the design process. Until all gaps in the conscious knowledge are filled with rationalized ‘feeling’, with the subconscious lifted to the fully conscious level. The very last remaining questions are swept away with the argument “because I like it”.

But there is also a deeper aspect of the subconscious; aspects of our personality shaped by trauma, anxiety, fears, hurt, desires, sexuality, urges, pathologies; feelings that Arnulf Rainer tapped into but we as architects reject as the base for design decisions because we consider them too personal. We question their relevance for problem solving as they cannot be generalized to serve everyone affected by the design outcome. Yet in exploring this aspect of the subconscious lies the value of unveiling and acknowledging a crucial part of our design personalities.

The following text is an attempt to describe this very personal architecture. It was written under the premise to blend out any aspect of the conscious knowledge about architecture, to dip into the raw emotion of how our ideal city, house, space should manifest to counter our anxieties and to give into our desires.

The House without Character

The city screams.

I am going crazy. No, it is crazy.

There is clamor in every corner. The sound of cars, motorbikes, and ripping music, billboards, the always same apartment, disorientating roads, garbage, advertisement, acrid air, excessive announcements that make you feel like living in an oppressive state, too much brightness. A city where the lights, the decorations of the buildings, the madness, the vulgarity, the wide roads, the shouting, the rudeness, the smell, the crowds, the people roar.

So I erase them one by one. I erase them to be able to breathe, the relief I feel when erasing with correction tape and correction fluid.

I want to erase the city.

Cover up, conceal, wipe out, smudge, paint over, blur out.

All the dirt and noise and light, all details and banalities, inconsiderate behavior and reckless conduct.

The endless banality, the always same, that believes to be special.

The special, that never wasted a single thought, except on itself.

The unremarkable, that never wasted a single thought, not even on itself.

I want the city to leave me alone.

I don’t want it gone, I need the city to be reminded that I am alive.

The house of confusion.

A ceiling that covers all chaos. It is scary to imagine what is going on behind the suspended ceiling; a dead rat might be rotting there.

The boiler is leaking, the water pipes freeze, I check the gas switch countless times, the smell of scorching plastic and dust from overheating electricity lines.

The house is full of danger.

This is where the red light reigns, which signals danger.

It won’t be easy to live here without becoming schizophrenic.

I want a house without character in the city I want to erase.

Without any qualities, forgettable in an instance, undistinguished.

When passing it, one doesn’t realize it’s there, nothing raises the eyes, nothing attracts attention.

And if one should by accident glance over it, nothing leaves any impression, it never reaches the consciousness.

Later one will not remember that anything was there, nobody ever gets aware of it.

I want a house one cannot focus on, no detail that stands out, blurry, with indistinct outlines, like a fog in the city that soups everything into each other.

I want a house that protects me, that secures me my place and cannot become part of the worries.

I need it obscured so it cannot be taken away from me.

I want to disappear completely in a house without character in the city I want to erase.

With thick soft walls that absorb everything like a sponge that comes from the outside.

Dirt, noise, obligations, responsibilities, anxiety, the pressure on my chest.

I don’t want to hear anything from the city, except its background humming, because I need to know that the city I want to erase is still there.

I don’t want to see the outside. It should only be a memory triggered by the changing daylight.

I want to be able to directly step outside of the house into a space nobody can see, to be in the city without being in the city.

The rooms in the house without character in the city I want to erase should have no corners that can accumulate dust, no distinction between walls, floors, ceilings.

A singular surface that encloses everything.

With no joints, no seams, no material change, no layers, no finishing, no paint, nothing that can peel off, nothing hollow, nothing that has a behind or an in between.

Every technical equipment should be visible, water and heating pipes, electricity cables, downpipes, so they can be repaired easily without having to touch the house.

Nothing that could raise any concern, that can break, that can crack; freestanding, exchangeable, removable without leaving a trace that it was ever there.

I erase the books on the bookshelf because I want to see everything empty.

I want a refrigerator that is empty.

When the refrigerator is empty, I keep opening and closing the door to see the empty space.

I want a chest of drawers that is empty.

I keep opening the drawers to see the empty space. I am moved by seeing the drawers empty.

Empty drawers convey emptiness much more strongly.

Every furniture should be made out of sanded solid wood, no varnish, no veneer, no glue, no metal screws.

They should be heavy, hardly movable, but delicate, so they become entities that live with me in their own right and not things I just use.

I want the house to be empty, so nothing can be taken away from me, nothing that can become so special that I have to feel attached to it.

I want a space that makes me feel free from any obligation or concern, to relax for once, to be able to breathe again.

I want to erase my room.

I want to be someone who doesn’t need anything.

I want to feel the overwhelming joy of seeing the empty space after emptying everything.

I just wish there was a small empty room that nobody knows so it cannot be taken away from me.

An empty space is absolute beauty.

특성 없는 집

아눌프 라이너Arnulf Rainer의 오버페인팅Overpaintings 작업들을 처음 본 것은 나의 10대 때 어느 한 전시회에서 였다. 나는 바로 그 작업들에 매료되었다. 아눌프 라이너는 1954년부터 자신의 얼굴을 찍은 사진에 즉각적이고 즉흥적인 반응으로 그 위에 오일크레용으로 그림을 그리기 시작했다. 그 작업들은 너무나 강렬하였으며 꾸미지 않은 완전히 진솔한 것으로써, 사진 자체만으로는 결코 불러일으킬 수 없는 깊은 진실을 드러낸다. 이 페인팅들은 저 깊은 잠재의식으로부터 비롯된다. 원초적 감정을 붙잡아 시각화 한다.

우리는 오래 전부터 우리의 작업에 이러한 잠재력을 활용하고 있다. 사이트플랜 또는 사이트를 찍은 사진이 우리에게 말을 건다. 그 대답으로 어떠한 목적의식 없이 그 위에 그리기 시작한다. 이러한 과정은 우리에게 예상치 못한 관점을 볼 수 있도록 하며, 어떻게 그것을 다루어야 하는지 얘기 해준다. 이성적인 과정에서는 불가능했을 것이다. 이 모든 과정은 우연의 결과가 아니다. 반응으로서의 이 페인팅은 우리 잠재의식의 표현이며, 장소는 바로 이 잠재의식을 통하여 매우 정확한 정보를 전달한다. 창작자로서의 우리 고유성은 책상 위의 모든 자료들에 우리가 어떻게 반응하는 가로 드러난다.

건축가가 작업을 할 때는 이제까지 쌓아 온 지식과 교육, 경험, 연구 그리고 문제 해결방식에 의지한다. 어떤 것을 위한 우리의 결정은 무엇이 옳고 그른지, 무엇이 좋고 나쁜지에 대한 우리의 신념 체계를 기반으로 한다. 일반적으로 작업은 우리가 하고 있는 것을 이성적으로 설명할 수 있는 의식 수준에서 진행된다.

그러나 디자인의 모든 과정이 이성적으로 설명될 수 있는 것은 아니다. 잠재의식이라는 더 깊은 층 또한 존재한다. 때때로 우리는 그저 어떠한 것이 옳다는 것을 안다. 그것을 직감, 느낌 또는 본능이라고 부르자. 이 더 깊은 앎은 사회화, 문화적 각인, 건축과 직접적인 관련을 갖지 않는 과거의 경험과 지식, 기억, 개인적 취향 그리고 감성으로부터 만들어진다. 이 잠재의식은 다른 방향으로도 작용한다. 무엇인가를 모른다는 것을 의식하게 만들기도 한다. 무엇인가 딱 맞지 않은 것 같은 느낌은 있는데, 그것이 무엇인지 정확히 알 수 없을 때가 있다. 모든 의식적인 결정이 옳았음에도 불구하고 디자인 결과에 만족할 수 없을 때가 그런 상황 일 것이다.

이와 같은 의식과 무의식의 두 가지 측면은, 의식적 앎의 모든 틈이 이성적인 ‘느낌’으로 채워지고 잠재의식이 의식 수준으로 완전히 올라올 때까지 작업 과정 중 끊임없이 교섭한다. 그럼에도 불구하고 대답 못하고 남아 있는 의문들에 대해서는 “내가 좋아하기 때문에”라고 말하고 넘어간다.

그러나 잠재의식의 더 깊은 측면도 있다. 자기 자신을 형성하는 트라우마, 불안, 두려움, 상처, 욕망, 성별차이, 충동, 병리현상 등 아눌프 라이너는 다가갔지만, 우리 건축가들은 너무 개인적인 것이라며 작업을 위한 결정의 본질로서 거부한 그러한 감정들 말이다. 건축가는 문제해결을 위한 잠재의식의 가치에 의문을 갖는다. 건축가들은 모두에게 적용되어야 하는 규칙을 일반화 할 수 없다는 이유로 저 깊은 곳의 잠재의식을 거부한다. 그러나 잠재의식의 탐구는 우리 건축가들 작업의 고유성에 결정적인 부분을 드러내고 시인하는 가치가 있다.

다음 장의 글은 이 매우 개인적인 건축을 묘사하려는 시도이다. 글은 건축에 대한 우리의 의식적 지식의 모든 관점을 멀리하고, 어떻게 우리의 이상적 도시, 집, 공간이 불안에 맞서고 욕망을 채울 수 있도록 구현될 수 있는지에 대한 원초적 감정을 드러낸다는 전제로 쓰였다.

특성 없는 집

도시가 발악을 한다.

미쳐가고 있다. 아니 미쳐있다.

온 구석구석 아우성이다.

차 소리가, 오토바이 소리가, 찢어지는 음악소리가, 간판이, 똑같은 아파트들이, 방향 잃은 도로가, 쓰레기가, 광고 풍선이, 매캐한 공기가, 전체주의국가에 사는 듯 한 과도한 안내방송들이, 너무 많고 밝은 조명들이, 건물의 장식들이, 광기가, 저속함이, 너무 넓은 도로가, 사람들이 내는 괴성이, 무례함이, 악취가, 인파가…아우성인 도시.

그래서 나는 하나씩 지워나간다. 숨을 쉬기 위하여 지워나간다. 수정테이프와 수정펜으로 지워 나가며 희열을 느낀다.

나는 도시를 지우고 싶다.

덮어 버리고, 숨기고, 없애고, 번지게 하고, 덧칠하고, 경계를 흐린다.

모든 먼지와 소음, 빛, 그리고 모든 디테일과 진부함, 사려 깊지 못한 행동과 폭력적인 행동들.

특별하다고 믿는 항상 똑같은 끝없는 진부함.

그 자신 외에는 단 한 번도 다른 것에 대하여 생각해 본 적 없는 특별함.

다른 것뿐만 아니라 그 자신에 대한 생각조차도 한 번도 해 본 적이 없는 일반성.

나는 도시가 나를 혼자 내버려두기를 원한다.

그러나 나는 도시가 사라지기를 원하지 않는다. 내가 살아 있다는 것을 상기시켜주는 이 도시가 나는 필요하다.

혼란의 집.

모든 혼란을 덮어버리는 천장. 슬래브와 천장 사이 무슨 일이 벌어지는지 알기가 무섭다. 쥐 한 마리 죽어있을 수도…

보일러 빨간 경고등의 깜박거림, 얼어버리는 수도, 거듭거듭 다시 확인하는 가스밸브, 전기 과열로 플라스틱과 먼지 타는 냄새.

집은 위험으로 가득하다.

위험을 알리는 빨간 불이 지배하고 있는 곳이다.

이곳에서 정신분열을 일으키지 않고 살기란 쉽지 않을 것 같다.

나는 지우고 싶은 이 도시에 특성 없는 집을 원한다.

어떠한 가치도 없으며, 어떠한 경우에도 잊혀질 수 있는, 특별하지 않은 집.

그 앞을 지나칠 때, 그것이 그 곳에 있다는 것을 알아차리지 못하며, 아무것도 눈에 띄지 않으며, 어느 것도 관심을 끌 수 없는 집.

만약 우연히 누군가 그것을 흘깃 보게 되더라도, 어떠한 인상도 남기지 않는, 결코 의식에 인식되지 않는 집.

후에 무엇인가 그 곳에 있었다는 것을 기억하지 못하는, 어느 누구도 그것의 존재를 알아차리지 못하는 그런 집.

나는 누구의 이목도 끌지 못하는 집을 원한다. 모든 것이 마구 섞여있는 이 도시 안의, 두드러지는 디테일 없이, 모호하며, 흐릿한 경계선의 안개 같은 집.

나는 나를 보호해주는 집을 원한다. 나의 장소를 보장해주며, 내 걱정의 또 다른 일부가 되어버리지 않는 집.

누구도 나에게서 빼앗아 갈 수 없도록 그것을 숨겨야 한다.

지우고 싶은 도시의, 특성 없는 집 안으로, 나는 완전히 사라지고 싶다.

외부에서 오는 모든 것을 스펀지처럼 빨아들이는 두껍고 부드러운 벽.

먼지, 소음, 의무, 책임, 불안, 가슴에 가해지는 압박.

나는 도시의 아무 소리도 듣고 싶지 않다. 멀리서 들려오는 낮은 웅얼거림을 제외하고 말이다. 이 웅얼거림은 내가 지우고 싶은 도시가 아직 그 곳에 있다는 것을 알려준다.

나는 바깥의 아무것도 보고 싶지 않다. 변화하는 햇빛이 불러일으키는 기억만으로 그 바깥을 느낄 뿐이다.

나는 집 밖의 아무도 볼 수 없는 곳을 바로 디딜 수 있기를 원한다. 그것은 도시 안에 존재하지 않으면서 동시에 도시 안에 존재하는 것이다.

내가 지우고 싶은 도시의 특성 없는 집의 방은 먼지가 쌓일 수 있는 구석이 없어야 하며, 벽, 바닥, 천장의 구분이 없어야 한다.

모든 것을 둘러싸는 단일 표면.

접합부 없는, 이음새 없는, 재료 교체가 없는, 겹겹의 켜가 없는, 마감이 없는, 페인트가 없는, 벗겨질 수 있는 것이라고는 아무것도 없는, 움푹 패인 곳이 없는, 그 뒤에나 사이에 아무것도 없는 곳.

수도관, 난방관, 전기선, 하수배관 등 모든 설비장치들은 보이도록 만든다. 이로써 집에 손대지 않고 쉽게 수리할 수 있다.

걱정이 생길 수 있는 것은 아무것도 없다. 깨질 수 있는 것도, 금이 갈 수 있는 것도 없다. 모든 것은 있었던 흔적이 남지 않을 만큼 독립적이며, 교체 가능하며, 없앨 수 있다.

나는 책장에 있는 책들을 지운다. 책장을 통해 그 너머의 빈 공간이 보고 싶어서…

나는 냉장고를 원한다.

그 안이 비어있는 것을 보고 싶어서… 냉장고가 비어지면 그 빈 공간을 보기위해 나는 자꾸 문을 열었다 닫는다.

나는 서랍장을 원한다.

비어있는 서랍 안을 보며 감동한다. 비어있는 서랍의 비어있음을 보기위해 자꾸 서랍을 열어본다. 너무 아름답다.

비어있는 서랍은 그 비어있음을 더 강력히 전달한다.

모든 가구는 사포질만한 단단한 진짜 나무로 만들어진다. 베니쉬처리 없이, 베니어합판이 아닌, 접착제와 금속 나사도 없다.

가구들은 매우 무겁고, 움직이기 힘들다. 그러나 매우 섬세하다. 가구들은 내가 단지 사용만하는 물품이 아니며, 그들 자신의 권리 안에서 나와 함께 살아가는 독립체가 되어간다.

나는 완벽히 비어져 있는 집을 원한다. 아무것도 나에게서 뺏어 갈 수 없고, 그 어떤 것도 나에게 특별해 질 수 없도록…

모든 의무와 걱정으로부터 자유를 주는 공간을 나는 원한다. 어떤 때는 편히 쉴 수 있고, 다시 깊은 숨을 쉴 수 있는 공간을 원한다.

나의 방도 지워나간다.

나는 아무것도 필요 없는 존재이고 싶다.

비워내서 그 비어진 공간을 뚜렷이 보며 벅찬 환희를 느끼고 싶다.

나는 단지 아무것도 나에게서 뺏어 갈 수 없는 아무도 모르는 텅 빈 작은 방이 하나 있었으면 좋겠다.

그 빈 공간은 절대적 아름다움이다.

Erase Series

Erase Series 2018-2019 중 Erase #1, #3, #4, #6,

송률 & 크리스티안 슈바이처,

사진 위 수정테이프와 수정펜 드로잉, 18 x 29cm

Erase #1, #3, #4, #6, from the Erase Series 2018-2019,

Ryul Song and Christian Schweitzer,

correction tape and correction pen on photo print, 18 x 29cm